La perla di Rossano è di colore rosso a caratteri argentei. Viene sicuramente da lontano, ma dimora nella cittadina ionica da così tanto tempo da esserne considerata parte integrante. I più non l’hanno mai vista dal vivo (e probabilmente non la vedranno mai) e molti non ne comprendono a pieno il valore: di cose “antiche” la zona è piena, così piena che non ci sono neppure i soldi per starci dietro…

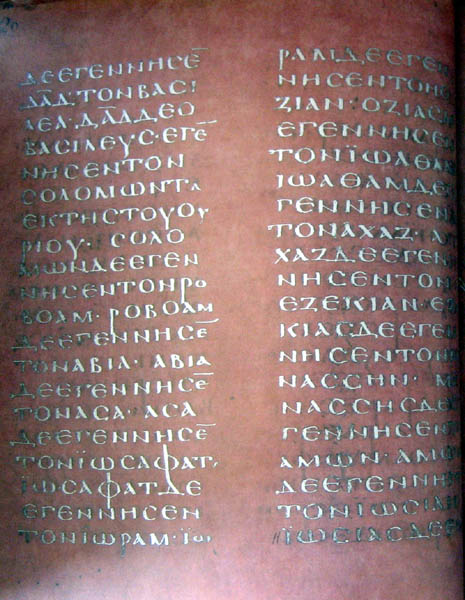

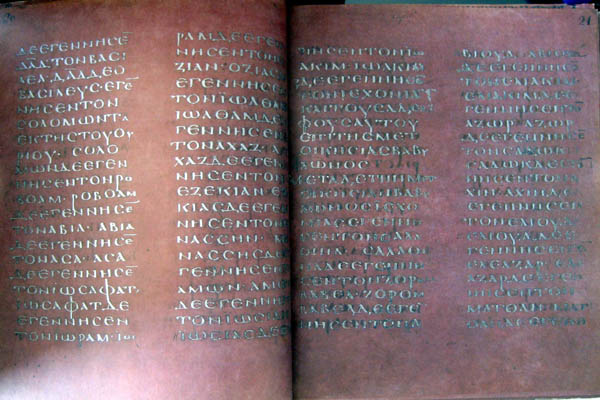

La perla rossa di Rossano si chiama Codex Purpureus Rossanensis ed è di un manoscritto in lingua greca del VI secolo d.C. con i testi del vangelo secondo Matteo e Marco. Descritto in numeri il codice sarebbe questo: 188 fogli delle dimensioni di 31×26 cm, pergamena rossa, caratteri argentei ( o aurei, per le prime tre righe di ciascun vangelo) e “onciali” (cioe maiuscoli), 15 tavole miniate rappresentanti le scene testamentarie.

Il testo in lingua greca è su due colonne, in scriptio continua (parole non separate) senza interpunzione, accenti, spiriti o abbreviature. Originariamente il Codex conteneva tutti e quattro i vangeli, come si evince dalla miniatura in cui sono riportati i quattro evangelisti; oggi restano i primi due, Matteo e Marco (quest’ultimo con la lacuna 16,14-20), più una lettera di Eusebio a Carpiano.

Il manoscritto viene da lontano, nel tempo e nello spazio. Nel 553 d.C. in seguito alla ventennale guerra gotica i generali Belisario e Narsete conquistano l’Italia in nome dell’imperatore d’Oriente Giustiniano. È tuttavia solo nel Sud che la presenza bizantina è destinata a consolidarsi e a durare nel tempo – in Calabria fino al 1061, anno in cui la regione cade in mano a Roberto il Guiscardo. Rossano si era già arresa al conquistatore normanno nel 1060. Dieci anni dopo l’imperatore d’Oriente perde anche Bari, e la storia di Bisanzio si divide così per sempre dalla nostra, dopo cinque secoli di convivenza e interazione.

Il mondo bizantino è fatto di intensi scambi culturali e religiosi; nel sud Italia l’amministrazione, la lingua, la chiesa e la liturgia risentono fortemente dell’influenza greca. I monaci sono tra i grandi viaggiatori del tempo e così, forse verso il IX secolo (o forse anche prima), alcuni di essi portano il codice a Rossano, che in questo periodo gode di una certa preminenza a livello amministrativo.

Il Codex è però decisamente più antico: viene datato intorno al VI secolo, all’epoca di Giustiniano, e come luogo di origine si pensa alla Siria o comunque l’Oriente mediterraneo. Gli elementi per la datazione e la provenienza sono le sue caratteristiche di base:

-la pergamena rossa, su cui il testo è riportato in argento o oro (crisografia): a partire dal IV sec. d.C. vengono eseguite così le edizioni “di lusso” degli scritti sacri (sia greci che latini)

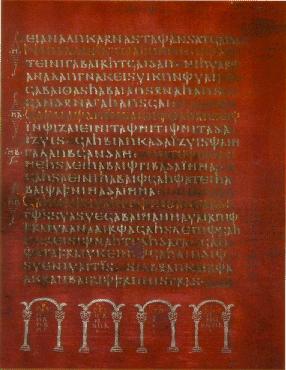

-l’esecuzione delle miniature: ricorda altri codici dell’area siriaca (anch’essi di tipo purpureo) come quello della Genesi conservato a Vienna e il vangelo di Sinope, conservato a Parigi, entrambi del VI sec. d.C.

-la scrittura, l’onciale (cioè “maiuscola”) greca: è usata nei manoscritti tra il IV e l’VIII sec. d.C.

Nel 1462 al rito greco si sostituisce in Calabria quello latino. Il Codex perde la propria funzione ma continua ad essere custodito a Rossano, nella sua Cattedrale, fino a quando nel 1879 due professori tedeschi, Leopold von Gebhardt und Adolf Harnack, non lo “riscoprono” per il mondo degli studiosi.

Questo tesoretto è rimasto dal 1952 nel Museo Diocesano di Rossano, a diposizione, almeno in copia, di tutti i visitatori e a tutti ben comprensibile nel suo messaggio: testimone dell’attualità del legame tra noi e la cultura greca d’Oriente.

Album Codex Purpureus Rossanensis

Altri manoscritti paragonabili al Codex Rossanensis

(Immagini da wikipedia; diritto d’autore scaduto perché superiore alla durata dei 70 anni)

Codex Sinopensis

VI sec. d.C.

Genesi di Vienna

VI sec. d.C.

Codex Argenteus

Codex Argenteusinizi VI sec. d.C.

Tavole del Canone di

Tavole del Canone diLondra VI-VII sec. d.C.

Tavole del canone di

Tavole del canone diLondra VI-VII sec. d.C.

Codex Beratinus

VI sec. d.C.

Codex Beratinus

VI sec. d.C.